今天給各位分享月下追韓信的知識,其中也會對月下追韓信下一句進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

本文目錄一覽:

蕭何月下追韓信下一句是啥

1、成也蕭何敗也蕭何。根據查詢愛問教育官網顯示,“蕭何月下追韓信,成也蕭何,敗也蕭何”為民間對西漢建國功臣蕭何一生的經典概括,蕭何是漢高祖劉邦的丞相。

2、蕭何月下追韓信,成也蕭何敗也蕭何。秦末農民戰爭中,韓信仗劍投奔項梁,項梁兵敗后歸附項羽。他曾多次向項羽獻計,始終不被采納,于是離開項羽前去投奔了劉邦。

3、蕭何月下追韓信的故事見于《史記·淮陰侯列傳》,書中講到楚漢時期軍事奇才韓信的故事,他先后投奔項梁、項羽和劉邦,均不被重視。公元前206 年韓信投奔劉邦,也不為重用。

4、韓信點兵——多多益善。形容一樣東西或人等越多越好。與之相關的歇后語有:韓信伐楚——明修棧道,暗渡陳倉;蕭何月下追韓信——為國操勞。

5、“蕭何月下追韓信“的故事教育了古今多少人,從這則故事中人們看到了蕭何看他那求才,知才,薦才、愛才,留才,用才的博大胸懷。我們并非要宣揚“英雄造時勢“的個人英雄主義,但不否認精英治理的優勢。

蕭何月下追韓信是真的嗎

蕭何月下追韓信這件事情是真實存在的,雖然說史書上面就一句話,但是卻能夠清楚明白的看到了當時韓信的確是走了,而蕭何惜才之心強烈,最終還是把這一員大將追了回來。

真的。根據查詢中國歷史網官網顯示,蕭何月下追韓信是真實發生的歷史故事,被記錄在《史記淮陰侯列傳》中,是真的。

劉邦至南鄭途中,韓信思量自己難以受到劉邦的重用,中途離去,被蕭何發現后追回,這就是小說和戲劇中的“蕭何月下追韓信。”此時,劉邦正準備收復關中。

漢王劉邦謀士蕭何月下追回了韓信,并舉薦給劉邦為將軍,這個典故主要是說明人不得志。韓信采用“明修棧道、暗度陳倉”之計,攻下三秦,占據關中,后協助劉邦擊敗項羽建立漢朝。

文言文蕭何月下追韓信

1、”蕭何說:“是韓信。”漢王又責備道:“軍官跑掉的人可以用十來計算,你都沒有追;倒去追韓信,這是撒謊。”蕭何說:“那些軍官是容易得到的,至于像韓信這樣的人才,是普天下也找不出第二個來的。

2、蕭何月下追韓信 韓信幾次和蕭何談話,蕭何認為他是個奇人。到了南鄭,半路離開的諸將已經有幾十人,韓信估計蕭何等人已經多次向劉邦推薦自己,但是劉邦還是不重用自己,于是就離開了。蕭何聽說韓信離開了,來不及向劉邦報告就去追韓信。

3、蕭何,是沛縣人。高祖劉邦是平民時,蕭何多次用官吏身份保護他。高祖做了亭長,蕭何還是常常幫助他。高祖以官吏身份服差役到咸陽去,官吏們都送三百錢,唯獨蕭何以五百錢送他。秦御史考察郡事,蕭何與其隨員辦理公務有條不紊。

4、信數與蕭何語,何奇之。至南鄭,諸將行道亡者數十人,信度何等已數言上,上不我用,即亡。何聞信亡,不及以聞,自追之。韓信與蕭何交談過幾次,蕭何對韓信的才能感到驚奇,(很有軍事才能)。

5、意思是:韓信多次跟蕭何談話,蕭何認為他是位奇才。到達南鄭,蕭何聽說韓信逃跑了,來不及報告漢王,親自追趕他。出處:西漢司馬遷《史記·淮陰侯列傳》原文:信數與蕭何語,何奇之。 至南鄭,諸將行道亡者數十人。

6、求粵曲蕭何月下追韓信曲詞 及項梁渡淮,信仗劍從之,居麾下,無所知名。 項梁敗,又屬項羽,羽以為郎中。數以策干項羽,羽不用。 漢王之入蜀,信亡楚歸漢,未得知名,為連敖。

蕭何追韓信的原文是怎樣的?

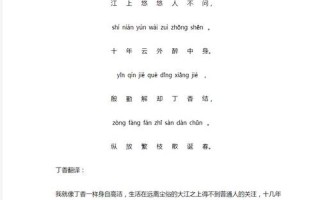

1、原文:我主爺起義在芒碭,拔劍斬蛇天下揚。懷王也曾把旨降,兩路分兵定咸陽。先進咸陽為皇上,后進咸陽扶保在朝綱。也是我主的洪福廣,一路上得遇陸賈酈生與張良。一路上秋毫不犯軍威壯,我也曾約法定過三章。

2、信數與蕭何語,何奇之。至南鄭,諸將行道亡者數十人,信度何等已數言上,上不我用,即亡。何聞信亡,不及以聞,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒,如失左右手。

3、“你去追回來的是誰?”蕭何說:“韓信啊。”漢王又罵道:“軍官跑掉的有好幾十,你都沒有追;倒去追韓信,這是撒謊。”蕭何說:“那些軍官是容易得到的,至于象韓信這樣的人才,是普天下也找不出第二個來的。

“蕭何月下追韓信”典故是怎么由來的?

蕭何道:“那您就得重用韓信,要不然,他還是會走的。”劉邦就想把韓信叫來馬上封他為大將軍。蕭何說:“大王您平常就不大講禮數,現在您要任命大將軍,可是一件大事,那您得挑個好日子,舉行隆重的拜將儀式才行。

劉邦至南鄭途中,韓信思量自己難以受到劉邦的重用,中途離去,被蕭何發現后追回,這就是小說和戲劇中的“蕭何月下追韓信。”此時,劉邦正準備收復關中。

漢王于是派韓信做了管糧食的官。后來,丞相蕭何見到韓信,談話中,認為韓信很有才能,很器重他,還幾次三番勸漢王重用他,但漢王總是不聽。韓信知道漢王不肯重用他,終于,在一個月明星稀的夜晚,悄悄地踏上了逃亡的小路。

韓信原先在項羽軍中當個郎中的小官,由于無所事事,便逃到劉邦營中做了個連敖,以后被夏侯嬰推薦提升為治粟部尉。從此與蕭何常有了接觸的機會。