地動儀作為古代中國的一項杰出發明,張衡地動儀,對于地震研究和測量具有重要意義。張衡地動儀是世界上架能夠測定地震方向的儀器,由東漢時期的天文學家張衡在公元132年發明。這個儀器不僅反映了古代中國在科學技術方面的卓越成就,也為現代地震學的發展奠定了基礎。

在介紹張衡地動儀之前,我們需要了解地震的基本原理。地震是由于地下巖層的突然釋放能量引起的,通常是由于板塊運動或地下物質的爆燃所致。這些能量以波的形式傳播,包括縱波和橫波,影響地表的穩定性。張衡地動儀正是利用了這些地震波的特性來測定地震的方向。

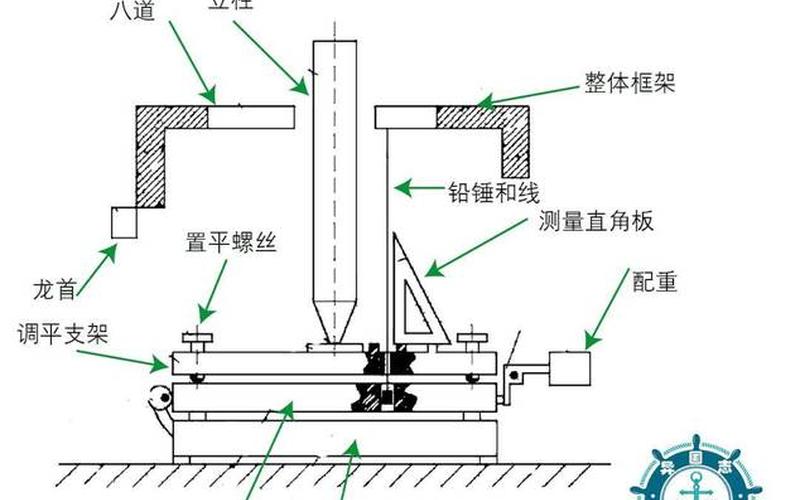

張衡地動儀的工作原理主要依賴于慣性原理和機械結構的巧妙設計。儀器由一個中央的銅柱(都柱)和八個方向的龍頭組成,每個龍頭下方都有一個蟾蜍。根據歷史記載,當地震發生時,銅柱會向地震方向傾倒,推動相應的龍頭,使其口中的銅球落入蟾蜍的口中,指示地震的方向。這種設計利用了地震波的傳播特性和機械結構的靈敏度來實現地震方向的測定。

關于張衡地動儀的具體內部結構和工作原理,學者們有不同的解釋。王振鐸模型認為都柱是倒置的銅柱,通過杠桿系統控制龍頭的運動,而馮銳模型則提出都柱是懸垂擺,通過小球的運動來觸發龍頭的開啟。這些模型雖然在歷史記載上有一定的依據,但由于原始資料的缺失,具體細節仍存在爭議。

從力學角度來看,張衡地動儀的工作原理可能涉及到共振現象。地震前的次聲波能夠提前到達儀器位置,通過與銅柱的固有頻率接近,導致共振,使銅柱朝某個方向傾倒。這種解釋雖然在理論上合理,但在實際操作中,銅柱的倒塌方向可能并不總是與地震發生的方向一致。

張衡地動儀的發明不僅標志著古代中國在科學技術方面的成就,也為現代地震學的發展提供了重要的啟示。盡管現代地震儀器已經遠遠超越了古代的地動儀,但張衡的貢獻仍然值得肯定。他的工作表明,即使在沒有現代技術條件的情況下,通過對自然現象的觀察和思考,也可以創造出具有實用價值的科學儀器。

在現代,地震學已經發展成為一個綜合性的學科,利用先進的儀器和技術來監測和研究地震。張衡地動儀的原理仍然值得我們關注和研究,它體現了古代科學家對自然現象的深刻理解和創造性思考。

相關內容的知識擴展:

地震波的傳播:地震波主要分為縱波和橫波,縱波傳播速度快,橫波傳播速度較慢。這些波的傳播特性是地動儀能夠測定地震方向的基礎。

共振原理:共振是指物體的固有頻率與外界振動頻率相近時產生的加強振動現象。這種原理在張衡地動儀中可能起到了重要作用,但具體效果仍需研究。

現代地震儀器:現代地震儀器使用先進的傳感器和計算機技術,可以精確地監測和分析地震波,提供詳細的地震信息。這些儀器在預測和應對地震災害中發揮著關鍵作用。

歷史意義:張衡地動儀不僅是古代中國科學技術的杰出成就,也是人類次使用科學手段來測定地震方向的嘗試。它的發明對后世的地震學發展產生了深遠影響。

文化影響:張衡地動儀的發明也反映了古代中國對自然現象的深刻理解和創造性思考。這種文化傳承在今天仍然值得我們學習和借鑒。